Por: Claudia Peiró

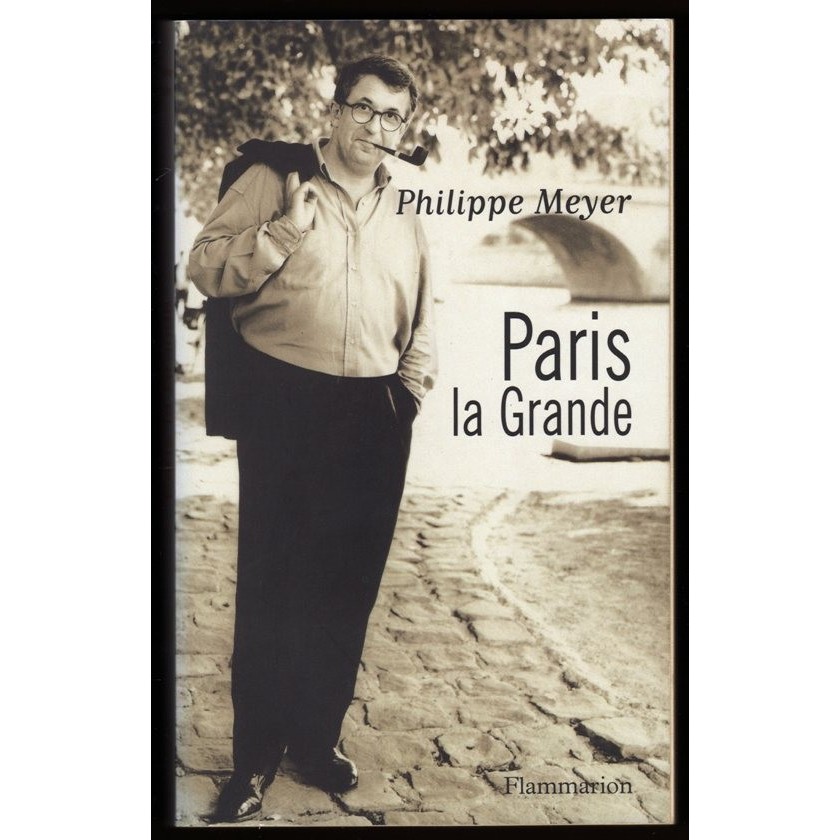

Entre todos los géneros en que se dividen los seres vivos, los turistas en los museos constituyen uno aparte. Para estudiar a estos especímenes en directo, un periodista se hizo contratar temporalmente como guardián de la sala del Louvre que alberga el cuadro más célebre del mundo: La Gioconda o Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci. Durante varias semanas, se dedicó a observar el comportamiento de los que bautizó como giocondóvoros… El resultado es desopilante. Philippe Meyer, así se llama, lo volcó en un librito divertidísimo cuyo título no necesita traducción: Paris la Grande.

Periodista de radio y televisión, cronista, editorialista y escritor, con un doctorado en sociología, Meyer ha volcado en este libro (Paris la Grande, Flammarion, 1997 y en edición de bolsillo, Folio, 2000) sus observaciones sobre la ciudad que conoce a la perfección, sobre los parisinos y sobre ese tercer sector omnipresente en la capital francesa: los turistas.

El capítulo en el que habla del cuadro de Da Vinci y del fervor que suscita es imperdible. Así que le cedo la palabra a Philippe Meyer (la traducción es mía porque, hasta dónde sé, el libro no se editó en español, a los que leen francés, se los recomiendo como sana diversión). Que lo disfruten.

Philippe Meyer, Paris la grande (extractos)

“El turismo es una industria que consiste en transportar a personas que se encontrarían mejor en su casa a sitios que estarían mejor sin ellas” (Jean Mistler, Faubourg Antoine, 1982)

Quien quiera saber lo que significa acoso no tiene más que pasar unos días en la sala donde está colgada La Gioconda. El flujo –torrente- de peregrinos es incesante, excitado, nervioso, chillón. Su comportamiento es tan repetitivo que parece fruto de un condicionamiento pavloviano.

Quien quiera saber lo que significa acoso no tiene más que pasar unos días en la sala donde está colgada La Gioconda. El flujo –torrente- de peregrinos es incesante, excitado, nervioso, chillón. Su comportamiento es tan repetitivo que parece fruto de un condicionamiento pavloviano.

Nueve de cada diez visitantes persiguen el mismo objetivo: fotografiar a la Mona Lisa o ser fotografiados con ella. El reglamento del museo, recordado por inscripciones políglotas y pictogramas explicativos, lo prohíbe formalmente. (La luz de los flashes arruina los cuadros). Es imposible para los vigilantes hacer respetar esta ley, a menos que se los equipe de ametralladoras o que, por lo menos, se los dote de matracas eléctricas. Por otra parte, cuando viene la alta estación turística, los guardias titulares se las arreglan para encontrar refugio en las salas menos frecuentadas –mucho menos- y abandonan sus funciones a los suplentes, en su mayoría estudiantes, que contarán más tarde sus vigilias junto a La Gioconda como sus bisabuelos los bombardeos de Verdún.

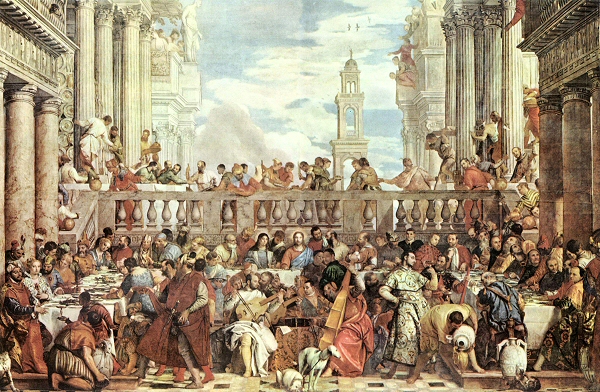

Irrumpiendo en la sala, ignorando sin el menor escrúpulo los otros cuadros allí alojados, entre los cuales está Las bodas de Caná de Veronese (9,75 m por 6,70 m), la máquina de fotos a la altura del mentón, el giocondóvoro se aglutina en el grupo que ya forman sus congéneres frente al objeto de su común avidez (77 cm por 53 cm). Entre cinco y diez espesores de cuerpos se amontonan ya frente a la débil barrera destinada a mantenerlos a distancia. Hay menos cuerpo a cuerpo en el subterráneo de Tokio en horas pico.

Este magma humano se agita como una medusa. Cada componente se esfuerza por colocar su cámara de forma tal de sólo captar el cuadro. Es un ejercicio que demanda una vivacidad y un sentido de la oportunidad sobrehumanos. Así, el giocondóvoro es rápidamente llevado a renunciar a ello y a contentarse con un más o menos. Persigue entonces la realización de su segundo objetivo, que comporta dos fases. Primera fase: fotografiar a la o a las personas con las que vino al Louvre frente “al cuadro más célebre del mundo”; segunda fase: hacerse fotografiar en el mismo lugar. (…) Cada uno de ellos parece saber desde siempre que es su deber no estacionarse delante de la Mona Lisa más que el número de segundos necesarios para captar su imagen. Logrado el objetivo, puede correr hacia la Venus (de Milo), hacia la Victoria (de Samotracia) o hacia el bar del subsuelo. No vio nada, fotografió. Inútilmente, por otra parte, ya que el cuadro de Vinci está protegido por un vidrio que refleja la luz de los flashes. Infaltablemente, la foto saldrá mal…

Este magma humano se agita como una medusa. Cada componente se esfuerza por colocar su cámara de forma tal de sólo captar el cuadro. Es un ejercicio que demanda una vivacidad y un sentido de la oportunidad sobrehumanos. Así, el giocondóvoro es rápidamente llevado a renunciar a ello y a contentarse con un más o menos. Persigue entonces la realización de su segundo objetivo, que comporta dos fases. Primera fase: fotografiar a la o a las personas con las que vino al Louvre frente “al cuadro más célebre del mundo”; segunda fase: hacerse fotografiar en el mismo lugar. (…) Cada uno de ellos parece saber desde siempre que es su deber no estacionarse delante de la Mona Lisa más que el número de segundos necesarios para captar su imagen. Logrado el objetivo, puede correr hacia la Venus (de Milo), hacia la Victoria (de Samotracia) o hacia el bar del subsuelo. No vio nada, fotografió. Inútilmente, por otra parte, ya que el cuadro de Vinci está protegido por un vidrio que refleja la luz de los flashes. Infaltablemente, la foto saldrá mal…

[He observado] que entre el momento de la entrada (de un giocondóvoro) en la sala y el de su salida, transcurren en promedio tres minutos y veinte segundos.

Este conglomerado de fotógrafo-maníacos se forma desde la apertura del Louvre (el hambriento de obras de arte es un ave matinal). Empieza a perder densidad recién tres cuartos de hora antes del cierre. (…) Es la hora en la cual los giocondóvoros están fatigados de trabajar sus fotos, de elevarlas del estatus de recuerdo al de expresión artística original. En la mayoría de los casos, la originalidad consiste en pedir a la persona que se quiere inmortalizar que se coloque en ligero décalage respecto de la Mona Lisa, que imite su pose y, de ser posible, su sonrisa. Clic-clac. (…)

Este conglomerado de fotógrafo-maníacos se forma desde la apertura del Louvre (el hambriento de obras de arte es un ave matinal). Empieza a perder densidad recién tres cuartos de hora antes del cierre. (…) Es la hora en la cual los giocondóvoros están fatigados de trabajar sus fotos, de elevarlas del estatus de recuerdo al de expresión artística original. En la mayoría de los casos, la originalidad consiste en pedir a la persona que se quiere inmortalizar que se coloque en ligero décalage respecto de la Mona Lisa, que imite su pose y, de ser posible, su sonrisa. Clic-clac. (…)

También es la hora de las preguntas a los vigilantes. (…) Mal repuestos, cuando son suplentes, del descubrimiento de un público cuyo comportamiento imaginaban muy diferente, llegan a creer y temer, en los primeros tiempos de su función provisoria, que el visitante que se les acerca con la visible intención de formularles una pregunta se va a desilusionar por sus escasos conocimientos de arte. Casi nunca es el caso. Las curiosidades que les son comunicadas tienen más que ver con la materia que con el espíritu.

Les viene a la mente una pregunta fundamental, expresada por representantes de los pueblos de los cinco continentes, de ambos sexos y de todas las edades, y formulada de dos formas: “¿Es un cuadro que vale cuánto?” o “¿es verdad que es la pintura más cara del mundo?”. El interrogador acepta en general que uno le diga que no conoce la respuesta a la primera pregunta. (En cuanto a la segunda, el vigilante decide bastante rápidamente responder que sí. Su fibra patriótica se encuentra halagada, mientras que el visitante disfruta de la sensación de no haber perdido el día). No obstante, he visto un visitante sexagenario y aparentemente acaudalado (traje estilo inglés, mujer con oros) negarse a creer que La Gioconda no tiene precio.

Les viene a la mente una pregunta fundamental, expresada por representantes de los pueblos de los cinco continentes, de ambos sexos y de todas las edades, y formulada de dos formas: “¿Es un cuadro que vale cuánto?” o “¿es verdad que es la pintura más cara del mundo?”. El interrogador acepta en general que uno le diga que no conoce la respuesta a la primera pregunta. (En cuanto a la segunda, el vigilante decide bastante rápidamente responder que sí. Su fibra patriótica se encuentra halagada, mientras que el visitante disfruta de la sensación de no haber perdido el día). No obstante, he visto un visitante sexagenario y aparentemente acaudalado (traje estilo inglés, mujer con oros) negarse a creer que La Gioconda no tiene precio.

-Usted teme que alguien saque una chequera y se la lleve, ¿es eso, no?

-Pero no señor, le aseguro que…

-Sus jefes le dicen que no diga cuánto vale, pero ellos deben saberlo.

-Le juro que no, no está a la venta. Por otra parte, en Francia, los museos no tienen derecho a vender ninguna obra.

-Eso es posible, pero no obsta que los cuadros tengan un precio. Porque para asegurar estos cuadros hay que declarar su valor…

Inútil responder que el Estado es su propio asegurador (si no, ¿dónde encontraría el dinero de la prima?), porque el hombre ya pegó la vuelta haciendo sonar los tacos en el piso del Louvre como sólo puede hacerlo quien tuvo la última palabra. El vigilante suplente es sacado entonces de su estupor por una pareja de estadounidenses de unos 35 años, más bien costa este, chic y distendidos.

-Do you speak english?

-Yes

-Could you tell us something ? What’s so special with this Mona Lisa?

El vigilante, boquiabierto, escala a toda velocidad los peldaños de la estupefacción, luego vuelve a bajar: “I don’t know… Just look at it…. Make up your own mind….”

La pareja está decepcionada por esta respuesta que la remite a la necesidad de formarse una opinión personal. Sin duda hubiese querido que le digan que La Gioconda ha sido clasificada al frente del top de los tops por un jurado internacional, o que se les indique dónde conseguir un libro que, al estilo del bestseller de Dale Carnegie Cómo conseguir amigos, revele por qué mecanismos se puede uno formar un juicio sobre una obra de arte…

Una cuarentona de anteojos se acerca, seguida por una adolescente. Madre e hija, evidentemente, no parecen (Dios las bendiga) estar equipadas de cámara de fotos. Para más, es sobre las Bodas de Caná que desean ser informadas. ¿Acabará el día con algunos tiros para el lado del amor al arte? “¿Este es el cuadro más grande del museo?” Lo es. Con seguridad. Se miran, intercambian un sentimiento de gran satisfacción, se dan vuelta, lanzan una última y breve mirada a la composición de Veronese, que parecen felicitar por sus dimensiones, luego dejan la sala, felices. El cliente es rey.

Es por eso, señoras y señores curadores del Louvre, que si prestasen, como yo durante varios días, un oído atento a las preguntas de los visitantes, entenderían rápidamente el carácter inadaptado a la demanda de la organización del museo en salas consagradas a las antigüedades griegas o egipcias, a la pintura francesa, flamenca o italiana, a los objetos de arte de un siglo u otro. Revisarían todos sus antiguos hábitos y repartirían las obras en función de su notoriedad, su precio, sus dimensiones y su peso. Salas de cuadros invaluables, de cuadros ruinosos, inabordables, dispendiosos, muy caros, no regalados, subvaluados. En vez de indicar en los rótulos el nombre del artista, la fecha de realización y, a veces, una o dos cosas sobre su historia, informarían su valor, su superficie, la cantidad de pintura necesaria para su realización y el tiempo que tardaron en secarse.

(Philippe Meyer, Paris la grande, Folio, 2000, pág. 217 y ss. Traducción: Claudia Peiró)